カナダの夏が終わりに近づき、秋の気配がもうそこまで来ています。

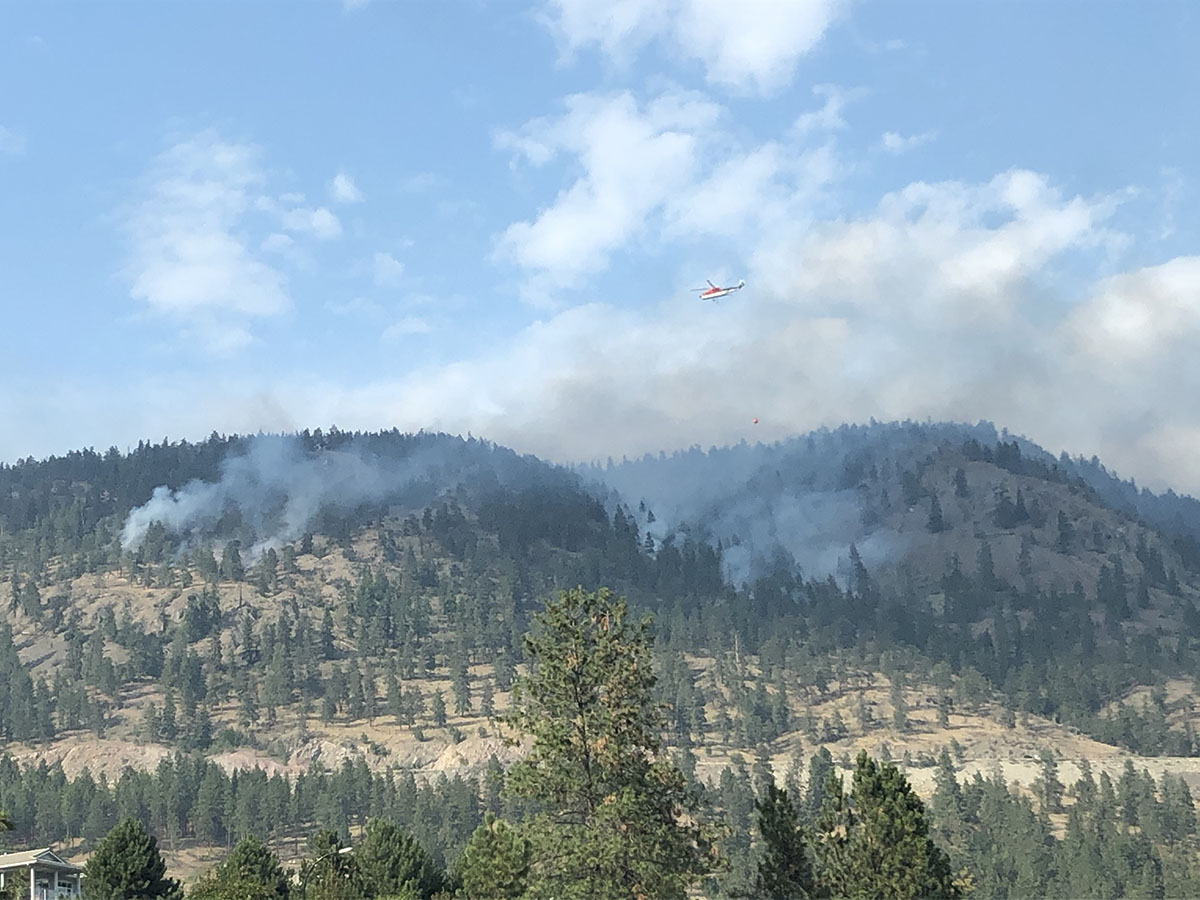

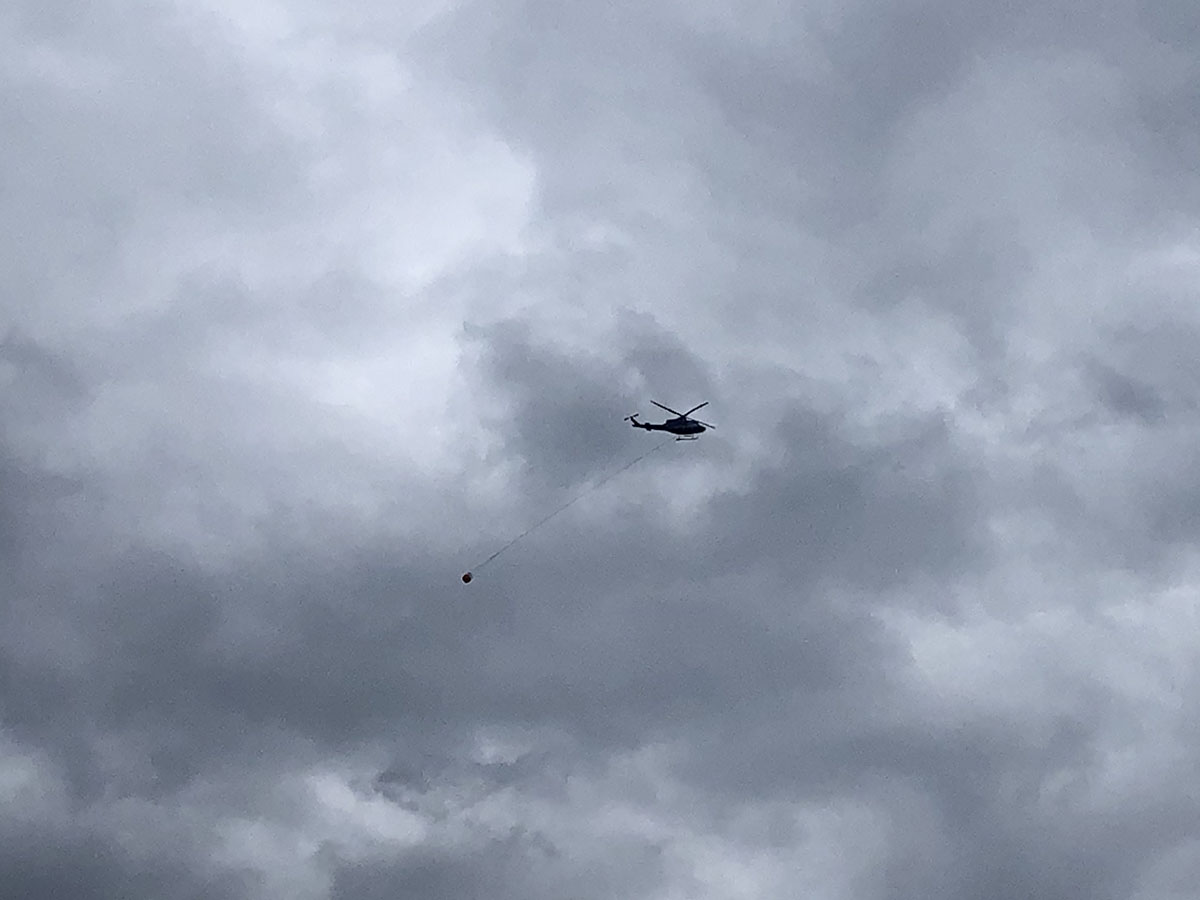

今年は晴天続きで山火事の煙の被害もほとんどなく、カナディアンサマーらしい夏でした。よくカナダ人は「カナダの夏は最高だから、海外に出かける必要はない」と、言います。この意見に私も100%同感です。私にとってカナダの夏は仕事も遊びも一番忙しい季節です。毎年全速力で駆け抜けるように最高の季節を謳歌します。

夏になると普段見れない大きな自然を見たくなります。今年はバンクーバーから東へ641キロ、車で7時間離れたRevelstokeと言う場所を拠点に、ワイルドフラワーが有名な「Eva Lake and Miller Lake Trail」を歩いて来ました。トレイルと言っても往復で20キロ以上の長距離ハイキングですが、国立公園とあって終始飽きさせない絶景を臨むコースで、最後は名残惜しいほどでした。メドウと呼ばれる高山植物が咲き乱れる場所をいくつも通るトレイルは、楽園のごとくカラフルなお花畑が点在しています。

そして、このトレイルの最終目的地であるアルペンレイク、Eva Lakeに到着すると、ここはまた別の楽園が待っていました。

高くそびえる山々と空を映し出す鏡のような湖。あまりの透明度でニジマスが泳いでいるのがクッキリ見え、コバルトブルーのグラデーションに思わず吸い込まれそうになります。反対側の湖畔には大自然を背景に山小屋がポツンと佇んでいる姿が見え、人間の営みがどれほど小さなものか、とても分かりやすく見えてきます。

別日のハイキングは、Glacier National Parkへ。数あるトレイルの中から、氷河が近くに見えるポイントまで往復9.5kmの「Great Glacier Trail」を選びました。1900年代初頭は数100メートル歩けば氷河に到達したそうですが、現在は長距離を歩かなけれればなりません。ここも国立公園だけあって、最初から緑が深い森を抜け、氷河が溶け出した川沿いを歩いたり、見どころ満載です。

氷河のビューポイントまでの最後の登りは結構しんどいですが、登山の疲れを吹き飛ばすほどの大パノラマが待っていました。360度山々に囲まれ、谷間を吹き抜ける風が熱った体をクールダウンしてくれました。遠くの山脈の合間を通過するハイウェイが白く、鉛筆の細い線のように見えます。次々とビューポイントを目指して登ってくるハイカー達も小さく動く点のようです。カナダの大自然のスケール感は、なかなか言葉ではうまく表現出来ませんが、人間の存在を俯瞰で見れる物差しのようなものにも思えます。

キャンプ拠点地にしていたRevelstoke湖畔にあるMartha Creek Provincial Parkではたくさんの人がテントやキャンピングカーで連日寝泊まりをしていました。

夜更けはシーンと静まり返り、木の揺れる音と湖の水の音、そして対岸にあるのか、遠くから微かに滝の流れる音しか聞こえて来ません。夜中にトイレに起き、真っ暗闇の中ふと夜空を見上げると、頭上に大きな流れ星が流れて行きました。星降る夜は常に頭上にあるはずなのに、自然の中に入らないと気づかされないことが、とても不思議な感覚でした。世界はなんと幻想的なものに包まれているんだろうと思えた瞬間です。

人は常に自然が繰り広げるマジックの中に、気づかずともすっぽり収まっているのでしょう。雄大な自然は、私達の小さな存在の尊さをそっと教えてくれる気がします。あるカナダの大学の研究では、大自然に触れ、自分の存在の小ささを体験した時、脳が何10倍、何100倍と驚くほど活性化されることが明らかになっているそうです。

海へ、森へ、そして山へ…。カナダの夏は今年も私に最高の魔法のような時間をくれたと同時に、小さな自分の生きる世界を新しい眼差しで見せてくれます。