カナダは実はワインの国です。大半が自国消費されるので、ほとんど輸出される事はありませんが、テロワール(風土と土地の個性)を重視したクオリティーの高いワインが数多く生産されています。その為、環境やサステイナビリティーに配慮したワイン作りが主流になってるワイナリーが多いのも特徴です。

BC州は、370(2019年度統計)ものワイナリーが存在し、年間100万人以上の観光客で賑わいます。その中でも、オカナガンは「世界一美しいワインの産地」と呼ばれ、カナダワインの代表産地。南北に長くのびるオカナガン湖を中心に、ケローナから南はサマーランド、ペンティンクトン、ナラマタ、最南のオソユースとシミルカミーン渓谷まで、沢山のワイナリーが点在しています。

毎年大勢の観光客で賑わうオカナガンですが、コロナの影響とワイナリーの現状を、ローカルサポート「VOICE」の一環で取材して来ました。バンクーバーの日本語情報誌、「ふれいざー」9月号に投稿させて頂いた記事を織り交ぜながら、オカナガンの魅力をご紹介します。

オカナガン渓谷に隣接するシミルカミーン渓谷は、急斜面の山に囲まれた細長い渓谷です。風が絶え間なく吹くため害虫から守られ、農薬等の散布をあまり必要としない特徴もあります。「カナダのオーガニックキャピタル」として知られるほどオーガニック農法が盛んな地域でもあります。

ここシミルカミーン渓谷でナチュラルワインに力を注ぐ家族経営のワイナリー、「Orofino –オロフィノ」。オーナー夫妻は元教師と元看護婦という異業種出身。2001年にサスカチュワン州から引っ越して来た時は、トラクターに座った事もない農業未経験者でしたが、今はシミルカミーン渓谷を代表するオーガニックワイナリーです。

サステイナビリティーにも拘り、わら式の屋内で温度管理は自然に任せ、じっくりとワインを自然発酵させて行きます。ワイナリーの電力も太陽光発電で補い優しい温もりを感じます。元看護師の奥様は元看護師なので、テイスティングルームの安全&衛生管理が徹底されていて、安心した時間を過ごさせてくれる配慮も流石。

「ワインキャピタル」と呼ばれるオカナガン渓谷の南に位置するオリバーは、BC州の約半分の葡萄畑があり、ここだけで40以上ものワイナリーが営まれています。パンデミックの真っ只中でも、新しいワイナリーが幾つか誕生していました。

「French Door-フレンチドア」は今年6月にオープンしたウェスト・バンクーバー出身の家族が経営する可愛らしいワイナリー。フレンチシック漂う白を基調にしたテイスティングルームはフランスの田舎のファームハウスのイメージ。もちろん葡萄は全てオーガニック&自然発酵のワインです。プロヴァンススタイルのロゼが人気で、なんと今年は生産したワインが7月末には全て完売という好調スタート!これからが楽しみなワイナリーです。

「Phantom Creek –ファントムクリーク」も同じくオリバーに6月に誕生したばかりの新星ワイナリー。オーガニック&バイオダイナミック農法のこだわりと世界有数の最先端の施設で作られるワインは「最高峰」という名が相応しく、今現在はワイナリーかオンラインオーダーのみ、ここのワインを飲む事が出来ます。

ゲートを抜けて小高い丘に向かってドライブしていくと、別世界のような美しい光景が待っています。美術館のように美しい施設、絶景に溶け込んだモダンなパティオ…訪問の際は、ワイナリーツアーとテイスティングを必ずセットに予約して欲しい!CEOのシリー氏は、カルフォルニアとチリの有数なワイナリー経験の持ち主。ファントムクリークのワインを世界レベルのワインにすると張り切っています。

場所を移動して、お次はウエスト・ケローナへ。1859年、ここケローナで最初のブドウの苗が植えられたのがオカナガンワインの始まりと言われています。

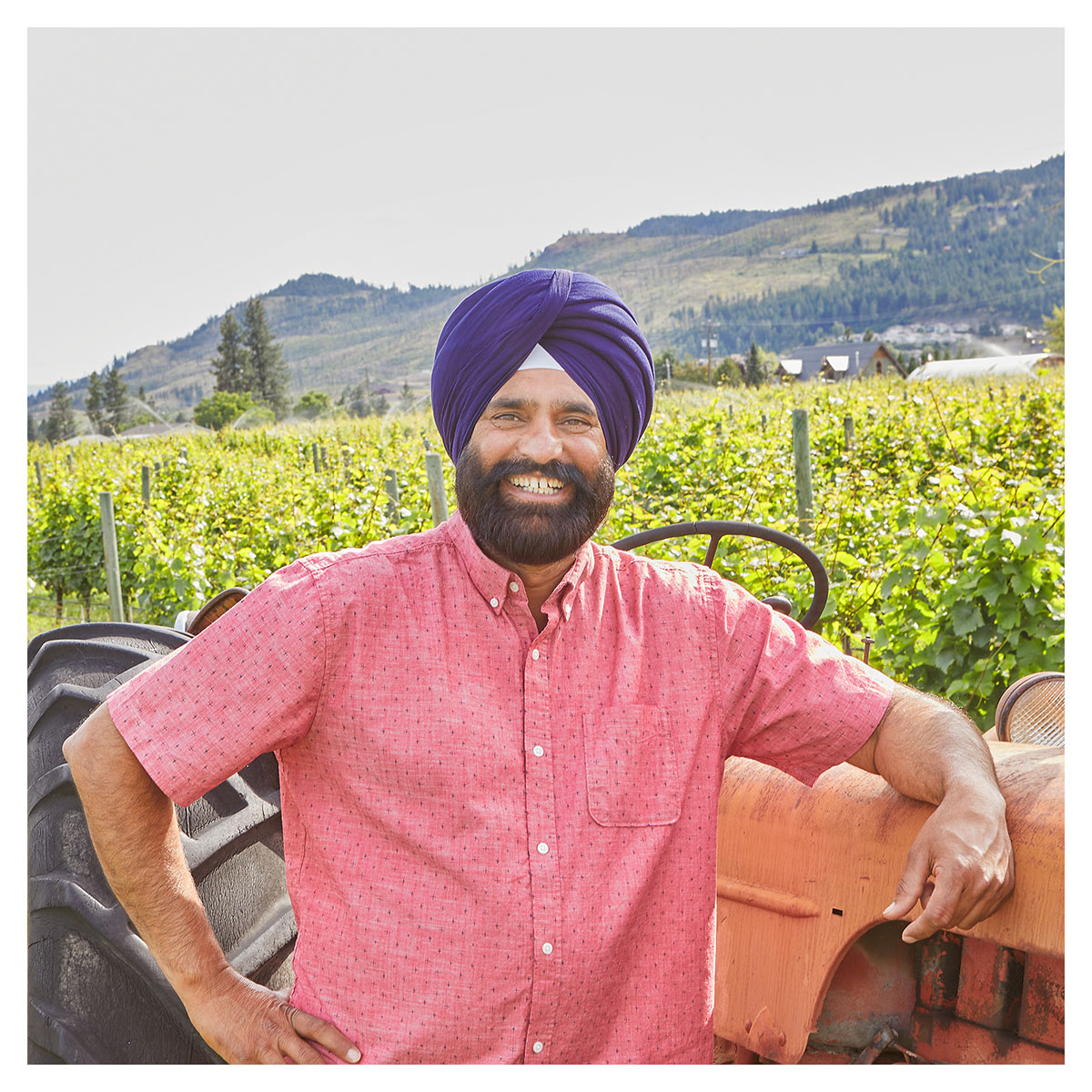

「Kalala Oragnic –カララ・オーガニック」のオーナーのカーネイルさんはインドのパンジャーブ出身でシーク教徒。「お酒を飲まないワインメーカー」として知られていますが、彼の作るワインは数々の賞を受賞しています。

カララは「奇跡の場所」という意味。コロナの影響で5月・6月とワイナリーを閉じていた際、支えてくれた人々に感謝を込めて、夏の間BC州内1ケース以上から送料無料キャンペーンを実施中。毎年限定でリリースされるオーガニックアイスワインも絶品です。

サマーランドは、オカナガン湖の南西に位置するなだらかな葡萄畑と青々とした湖が望めるとても美しい場所です。

ワイン作り8世代目の歴史あるドイツ系家族がサマーランドに移住を決めたのは2003年。「8th Generation・エイスジェネレーション」は、今ではこの地域を代表する実力派ワイナリーです。もちろんお得意はリースリング!種類も豊富!スパークリングロゼには自家製炭酸を注入していると言うこだわりも。古い農家を改築したウッディーなテイスティングルームの中は、家族の歴代写真やローカルアーティストの作品が飾られ、友人宅に招待されたような居心地良い雰囲気が漂います。家族総勢でワイン作りに勤しむ姿勢にもほっこりさせられます。

「Sage Hill・セージヒル」はサマーランドの外れにある、静かな道の行き止まりにあるワイナリー。周りはラベンダーの花が咲き乱れ、すぐ目の前にはオカナガン湖が広がり素敵な時間が流れています。

元大工でバーナビー出身のオーナー、リックさんがワインに興味を持ち始めたのはなんと幼少期!祖父が裏庭で穫れた葡萄で手作りワインを生産していた事がきっかけでした。ワインは全てオーガニック&ビーガンワイン。バンクーバーの高級ホテルを始め、数々のFarm-to-Tableのレストランに卸しています。因みに、彼の息子が近年手掛ける「Keenan-キーナン」ワインも人気急上昇中だそう。

最後の訪問地は、オカナガン湖の東側に位置するナラマタ。丘の斜面にびっしりと葡萄畑が連なり、大小様々なワイナリーが肩を寄せ合うように点在しています。その中をすり抜けるように走るナラマタロードをドライブするだけでも楽しい気分になります。

「La Frentz –ラ・フレンツ」はナラマタを代表する実力派ワイナリー。オーストラリア系オーナーは、母国オーストラリアとオカナガンで長年の経験を持つベテラン。ここで7年間働くワインメーカーのドミニクさんも同じくオーストラリア出身。

サステイナブル農法で、「美味しい葡萄を育てる事が美味しいワインを作る」と断言。葡萄収穫後はあまり人の手を掛けません。ほぼ全てのワインが無清澄・無濾過で作られているのは、葡萄に絶対的な自信を持つ証です。ポートフォリオとリザーブの2種類のテイスティングが用意されていて、出来れば両方トライ!迷ったらリザーブがおすすめです。

「Poplar Grove – ポプラーグロウヴ」は、オカナガンを代表するワイナリーで、男系の一族。初代オーナー・父親トニーさんと4人の息子家族(孫5人も全員男子!)がワイナリーの全ての業務に携わっています。生産されたワインの95%はBC州で消費されると言うローカル人気が根強いワイナリーでもあります。敷地内にはレストランもあり、ワインとペアリングしながら食事も楽しめます。コロナ危機で経営難に曝されている飲食業界の支援の為に「レイクビューロゼ」のオンライン売り上げ毎$5をBCホスピタリティー基金に寄付しています。でもやはり、ここの看板はピノグリ!作っても作っても足らない程の人気ぶりです!

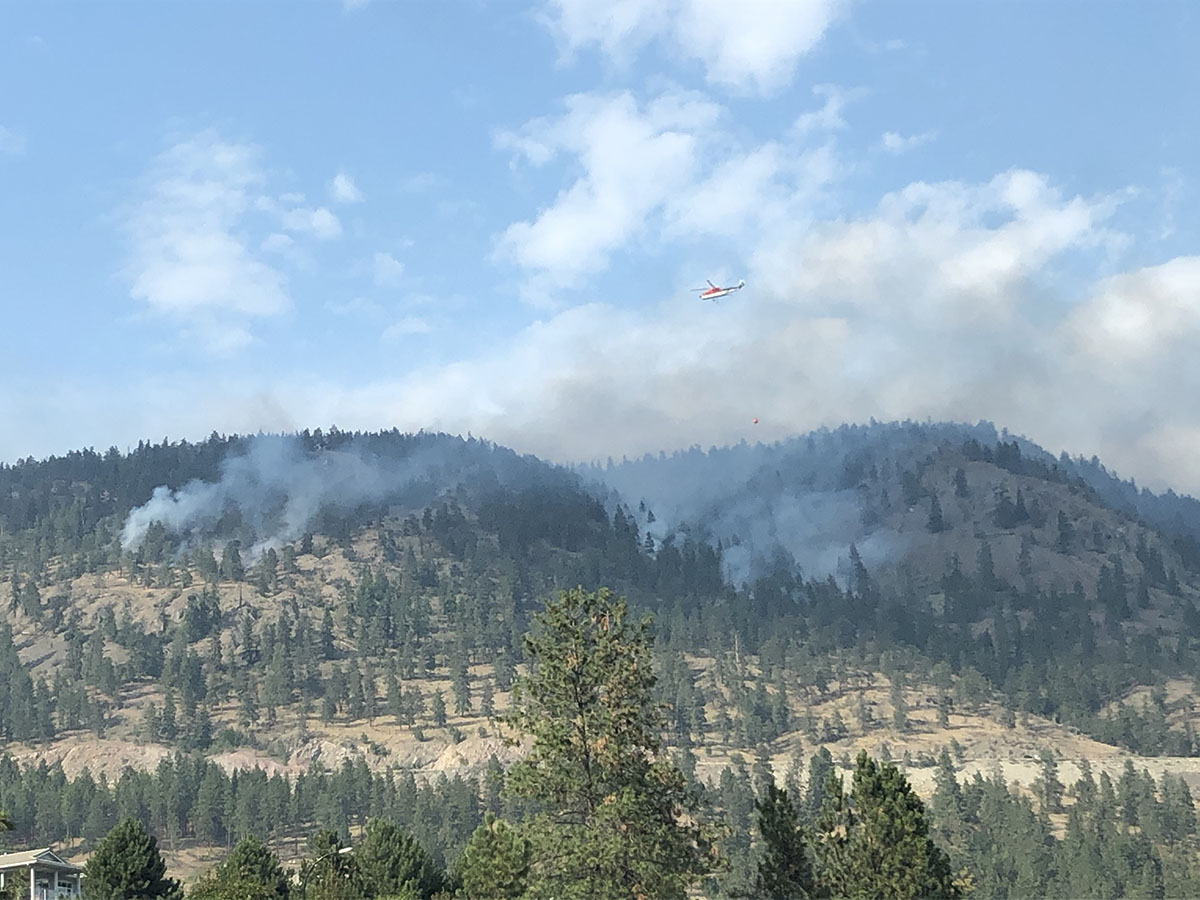

華やかなイメージのオカナガンですが、今年は色々なチャレンジに直面しました。ワイナリーの応援は、現地へ訪れる事はもちろんですが、家に居ながらにしてサポート出来ます!クラブメンバーに入会したり、直接オンラインオーダーしたり、レストランやバーで意識的にカナダワインを飲んでみたり。

これから秋の収穫を迎えるオカナガン。今年は各テロワールでどんな葡萄が育ち、どんなワインになっていくのか。それぞれのワイナリーの想いが詰まったワインと来年出会えるのが待ち遠しいです。

Photos by YUSHiiN LABO

旅もそうですが、今年の夏は私の中でハイライトとなるイベントが

旅もそうですが、今年の夏は私の中でハイライトとなるイベントが